La peste, fléau majeur

par Monique LUCENET

monique.lucenet@wanadoo.fr

Liste des ouvrages numérisés

Les Pestiférés d'Ashdod

La peste, «ce mal qui répand la terreur», est un des maux de l’humanité qui a fait le plus parler de lui ; elle fut et demeure une source d’inspiration littéraire et artistique incomparable.

La peste noire inspira Boccace et Pétrarque... Lors des épidémies récurrentes du XIVème au XVIIème siècle, les plus grands écrivains d’alors qui vivaient en sa compagnie ne manquent pas d’y faire allusion tels Machiavel, Montaigne, La Fontaine, De Foe... Casanova, J.J. Rousseau, Manzoni au XVIIIème siècle, au XIXème Gérard de Nerval, Flaubert... l’évoquent encore. Au XXème siècle Albert Camus voit en elle le mal absolu, symbole du nazisme, et elle devient le cadre des romans de Bernard Clavel, Curzio Malaparte, Marcel Pagnol, Romain Rolland, Marguerite Yourcenar pour ne citer que les plus célèbres...

Saint Roch et les pestiférés

Par ailleurs, les hommes mirent tout leur talent artistique à exorciser le mal en construisant des chapelles vouées aux saints protecteurs, des colonnes dites «de la peste» comme celle de Vienne, des calvaires... tandis que des fresques, des tableaux, des sculptures et ex-voto divers les aidaient à conjurer ce mauvais sort.

Les maîtres les plus fameux l’illustrèrent tel Raphaël avec "La peste en Phrygie", Rubens avec "Saint François de Paule apparaissant aux pestiférés", Van Dyck "Sainte Rosalie intercédant pour les pestiférés de Palerme", Nicolas Poussin "La peste des Philistins", Pierre Mignard "La peste d’Epire", Goya "l’Hôpital des pestiférés", Antoine Gros "Les pestiférés de Jaffa", David "La peste de Saint Roch», Géricault "Les pestiférés», Gustave Moreau "Saint Sébastien"...

En 1911, bien longtemps après les mystères médiévaux interprétés sur les parvis des églises en l’honneur des saints protecteurs de la peste, Gabrielle d’Annunzio et Claude Debussy mirent en scène "Le martyre de Saint-Sébastien", puis le septième art lui-même succomba à son charme diabolique avec "Nosfératu" de F.W. Murnau, thème repris ensuite par Werner Herzog, "Le septième sceau" d’Ingmar Bergman, "Le Bal des vampires" de Roman Polanski et, plus récemment "Les semeurs de peste" de Christian Merlhiot, film de fin d’études à la villa Médicis, réalisé à partir d’un procès jugé à Milan en 1630…

A l’origine, la peste est une maladie des rongeurs, dont les rats noirs et bruns, atteignant l’homme par l’intermédiaire de leurs puces infectées qui les quittent à leur mort pour se jeter sur tout être vivant à qui elles inoculent le poison. De nos jours, les archéo-entomologistes démontrent que ce sont les puces de l’homme qui prirent le relais de celles des animaux en Europe à partir du XIVème siècle. La maladie se transmet ensuite d’homme à homme par voie orale dans la peste pneumonique, plus foudroyante que l’autre manifestation de l’épidémie, dite bubonique, propagée par les puces, les poux et les punaises.

On doit à Alexandre Yersin la découverte du bacille qui porte son nom, lors d’une peste à Hong Kong en 1894.

Les premières manifestations de la peste en France semèrent l’épouvante...

La peste justinienne

(d’après une gravure

sur bois du XVe siècle)

La peste justinienne tire son nom de l’empereur byzantin, Justinien, qui régna sur un grande partie de l’ancien monde romain au sixième siècle. L’historien Procope l’a décrite ainsi : "ceux dont le bubon prenait le plus d’accroissement et mûrissait en suppurant en réchappèrent pour la plupart mais l’issue était fatale pour ceux chez qui le bubon conservait sa dureté... la maladie a commencé chez les Egyptiens et de là s’empara de toute la terre"...

En effet, jusqu’au VIIIème siècle, l’épidémie erra dans tout le bassin méditerranéen et en France comme l’explique Grégoire, évêque de Tours : «un vaisseau d’Espagne arrivé des ports pour y commercer comme d’usage apporta le germe pernicieux de cette maladie... On disait Marseille également dévastée... Les cercueils et les planches étant venus à manquer, on enterrait dix corps et même plus dans la même fosse... un certain dimanche, dans la basilique Saint-Pierre, on compta jusqu'à 300 cadavres. Or la mort était subite. Il naissait à l’aine ou à l’aisselle une plaie semblable à celle que produit la morsure d’un serpent et le venin agissait de telle manière sur les malades que le deuxième ou le troisième jour, ils rendaient l’âme... la maladie qu’on nomme inguinale» se propagea à partir de l’axe rhodanien, frappant Marseille et Lyon.

(Anonyme. Erfurt, 1494)

De 540 à 767 elle revint régulièrement sur les rives françaises de la Méditerranée et le long du Rhône, tous les 9 à 13 ans puis disparut sans raison apparente.

0n vit en elle la manifestation de la vengeance ou de la colère divine, Dieu ne supportant plus les péchés des hommes, il fallait donc exhorter sa clémence, faire "repentance" et demander à la Vierge et aux saints d’intercéder auprès de lui pour apaiser son "ire".. C’est ainsi qu’on pria particulièrement Saint-Sébastien pour la première fois à Rome en 680. On eut aussi recours à toutes sortes de superstitions jusqu'à ce que l’on comprenne que l’isolement et la limitation des déplacements étaient les meilleures entraves au mal. Puis l’Europe connut un long répit jusqu’au milieu du XIVème siècle.

La peste noire

La peste noire, réputée pour avoir exterminé la moitié de la population européenne soit entre 20 et 30 millions de personnes, prit les hommes au dépourvu car ils avaient oublié "ce fléau des Dieux". Elle arriva d’Asie par les routes de la soie maritimes et terrestres.

la peste noire au 14e siècle

Hartman SCHEDEL : Liber chronicarum. Nüremberg, 1493. Fol. 39. (Cote BIUM : 739)

Douze galères génoises parties en novembre 1347 de Constantinople atteinte de la peste font escale à Messine d’où le mal se diffusa dans les îles voisines puis à Gênes et à Marseille. Au cours des années 1348 à 1350 la maladie envahit la France entière, en suivant les axes routiers et fluviaux ; elle épargna les régions montagneuses mais ravagea les villes commerçantes et les zones peuplées. Nulle épidémie jusqu’alors n’avait opéré autant de dégâts. Quelques exemples nous aident à imaginer l’ampleur du deuil : à Narbonne, le nombre de "feux" (foyers ou familles) passa de 6029 en 1336 à 2500 en 1361, ce qui représente une diminution de plus de la moitié du nombre d’habitants. En Dauphiné, quatre moulins sur cinq et un four sur deux fermèrent à la suite de l’épidémie. A Givry, en Bourgogne, dans un des plus anciens registres paroissiaux que l’on possède, le curé qui notait 28 à 29 inhumations par an en moyenne enregistra 649 décès en 1348 dont la moitié en septembre ; la recrudescence des mariages en 1349 indique la fin de "la contagion". A la paroisse Saint-Nizier de Lyon on nota 900 décès soit le quart ou le tiers des paroissiens. A Saint-Germain l’Auxerrois, paroisse la plus importante de Paris, on enregistra 3116 morts du 25 avril 1349 au 20 juin 1350. A Saint-Denis les chroniqueurs évaluèrent à 16 000 le nombre des victimes....

Hartman SCHEDEL : Liber chronicarum. Nüremberg, 1493. Fol. 220. (Cote BIUM : 739)

Hartman SCHEDEL : Liber chronicarum. Nüremberg, 1493. Fol. 215. (Cote BIUM : 739)

Cette hémorragie humaine exacerba les populations qui accusèrent les juifs et les lépreux de répandre le mal en empoisonnant l’eau des puits alors que le pape Clément VI ouvrait Avignon et le Comtat-Venaissin à tous ces persécutés, interdisant rigoureusement les massacres tels que celui qui eut lieu à Strasbourg où 900 juifs furent brûlés vifs dans une fosse de leur cimetière. Parallèlement, il condamna les manifestations de flagellants qui parcouraient l’Europe en chantant des cantiques et en se fouettant pendant trente trois jours et demi soit autant de jours que d’années de la vie du Christ. Vêtus de longs vêtements marqués de croix, un capuchon sur la tête, ces pénitents estimés à 800 000 engageaient les populations à expier leurs fautes et à calmer la colère de Dieu dans une grande hystérie collective

L’appel pontifical en ces termes : "déjà les flagellants sous prétexte de piété ont fait couler le sang des juifs que la charité chrétienne doit préserver et protéger... on peut craindre que par leur hardiesse et impudence, un grave degré de perversion ne soit atteint si des mesures sévères ne sont pas prises immédiatement pour les supprimer" fut entendu par le Roi Philippe VI qui, le 13 février 1350, ordonna "que cette secte damnée et réprouvée par l’Eglise cesse".

Bien que l’épidémie débutât toujours dans les quartiers portuaires pauvres et insalubres, on réalisa très vite que la mort frappait sans distinction sociale ou sexuelle et l’égalité devant la mort devint le thème des danses macabres dans lesquelles nobles et manants, laïcs et clercs se tiennent par la main en une ronde infernale entraînée par des squelettes.

Les siècles de la peste

L’épidémie "pestilentielle" menaça la France, telle une épée de Damoclès, pendant trois siècles après "la mort noire" avec des poussées qui, selon Jean-Noël Biraben, se répartissent en deux cycles : le premier s’étend jusqu’au milieu du XVIème siècle avec des crises aiguës tous les 6 à 13 ans, le deuxième dure jusqu’au dernier tiers du XVIIème siècle avec tous les 12 à 15 ans, neuf attaques dont la plus violente fut celle de 1629. Puis pendant un demi-siècle le mal disparut jusqu'à resurgir brutalement à Marseille en 1720, date après laquelle les barrières sanitaires furent définitivement efficaces sur notre territoire...

Des causes empiriques...

Antoine CHAUMETTE : Remedes certains et bien epprouvez contre la peste. Lyon, 1628. Frontispice. (Cote BIUM : 72202(5))

Anonyme : Anotomia della peste. Venise, 1657. Frontispice. (Cote BIUM : 75306)

Pour le premier chirurgien du Roi, Ambroise Paré, comme pour tous ses prédécesseurs et ses contemporains, le mal vient d’abord de "l’ire de Dieu" et dans son "Discours sur la peste" de 1582, il affirme qu’il est annoncé dans l’ancien testament en ces termes : "au Lévitique chapitre 26, le Seigneur dit : je verrai venir sur vous le glaive vindicateur pour la vengeance de mon alliance, je vous enverrai la pestilence... et dans le Deuteronome chapitre 28, le Seigneur des armées dit : j’envoie sur vous l’épée, la famine et la peste" mais sont également responsables "les étoiles courantes et comètes de diverses figures". C’est ce qu’avait affirmé en son temps Guy de Chauliac, médecin de Clément VI, puis en 1554, Nostradamus en Provence, Antoine Mizauld, médecin parisien en 1628 et bien d’autres.

Les éclipses de soleil ou de lune, qui terrorisaient, étaient aussi incriminées. La corruption de l’air par les intempéries "l’air se corrompt lorsqu’il y a excès des saisons de l’année -continue Ambroise Paré- à cause des pluies et des grosses nuées... l’été par sa température dispose à la pourriture les humeurs... de notre corps.. ou par les exhalations, les vapeurs enfermées dans les entrailles de la terre...". L’auteur poursuit "la grande multitude des corps morts non assez ensevelis en terre après une bataille" empeste l’air et engendre l’épidémie. Ainsi, des trois cavaliers de l’Apocalypse, la peste semble bien naître de la guerre et de la famine consécutive aux hostilités. En effet, les conflits permanents d’alors favorisèrent la propagation du mal par les déplacements des troupes logées chez l’habitant rançonné et affaibli par la dévastation des campagnes.

Jérôme Fracastor (1483-1553) fut le premier à soutenir la thèse de la contagion par des parasites microscopiques ou, selon le médecin lillois Nicolas Goddin, "par un venin qui infecte l’air" pouvant se diffuser par "le contact immédiat avec le pestiféré lui-même.... avec l’air que les pestiférés expirent ou encore les laines, fourrures, vêtements, livres qu’ils ont touchés"

Les animaux, le manque d’hygiène sont aussi rendus responsables en particulier dans "l’avis salutaire" de 1628 "dressé" par les médecins lyonnais soutenant que "l’embryon et séminaire de la pestilence proviennent de l’impureté et saleté des corps".

(vers, puces, poux, mouches, moustiques, ...)

Joanna de CUBA : Ortus sanitatis. Mogunt : 1491.

L’imagination populaire voit dans les diables et autres monstres les principaux coupables. Pour d’autres, outre les juifs et les lépreux, les protestants, les bohémiens sont les auteurs de la dissémination de "la contagion" car ils imprègnent les portes des maisons, des églises et autres monuments publics, du pus des "bosses, carboncles, charbons, anthrax, bubons" noms donnés aux ganglions infectés.

d'après une xylographie

allemande d'un

Ars Moriandi du 15e siècle

Enfin, quelquefois on s’en prend aux personnels de santé, en particulier aux fossoyeurs, accusés de piller les maisons, les cadavres et de propager ainsi l’épidémie.

Diagnostic et conséquences du mal

Le diagnostic fut toujours facile en cas de peste bubonique. «Fièvre, bubons, charbons, pourpre, flux de ventre, délire, phrénésie, douleur d’estomac, palpitation de cœur, pesanteur et lassitude de tous les membres, sommeil profond et sens tout hébétés, inquiétude, difficulté de respirer, vomissements fréquents, flux de sang par le nez et autres parties du corps, appétit perdu, langue sèche, noire et aride, regard hideux, face pale... tremblement universel, puanteur des excréments...» telle est la description des symptômes qu’en donne Ambroise Paré.

Plus difficile à dépister était l’expression pneumonique qui terrassait les malades plus rapidement, sans même laisser le temps aux thérapeutes de les examiner. Des chercheurs ont estimé à trois millions les décès occasionnés par la peste en France au cours du XVIIème siècle avec près de 800 villes touchées et avec un maximum d’environ 2 millions entre 1617 et 1642 et une centaine de mille entre 1663 et 1670. La virulence du mal alla donc en décroissant.

On continuait à l’appeler "maladie populaire" car on savait qu’elle débutait toujours dans les quartiers pauvres et insalubres, près des boucheries et poissonneries et chez les artisans travaillant les textiles, le cuir.... Devant l’hallucinant spectacle d’une ville devenue un ghetto où toutes les maisons et commerces étaient clos, où la seule activité apparente consistait dans les allées et venues des tombereaux de cadavres, de personnels de santé vêtus comme des fantômes outre le spectacle des fosses remplies de corps, tous étaient saisis d’une peur paralysante si bien que la première réaction, quand elle était encore possible, était d’obéir au vieux dicton "cito, longe, tarde" (pars vite, loin, reviens tard).

Les riches furent plus que les autres en mesure d’appliquer cette règle car ils possédaient souvent une résidence à la campagne ; les clivages sociaux furent donc ainsi mis en évidence par la peste. Dès qu’une menace s’annonçait, les municipalités se hâtaient d’engranger des vivres sachant que le travail sur leurs terroirs risquait d’être abandonné faute de bras pendant l’épidémie. Disette et famine furent donc engendrées par la peste et les finances municipales et privées gravement obérées puisque les recettes ne rentraient plus tandis que les dépenses devenaient incommensurables...

Il y eut des survivants du drame tel le Père Grillot à Lyon en 1629 qui écrit : «m’étant aperçu dès le commencement des accidents de cette maladie, je crus qu’un des plus salutaires préservatifs dont je pouvais user était de me condamner à la tisane ce qui me réussit si bien encore que... le 16ème jour de ma maladie deux petits charbons noirs me fussent sortis au bas de la jambe, outre des vomissements , de la fièvre, des maux de tête, une lassitude extrême, un grand dégoût... Enfin environ le 17ème, après avoir jeté par le nez quantité de sang, je me sentis fort soulagé, mes charbons s’étant fondus et dissipés d’eux-mêmes ...»

Un regain de vitalité anime les rescapés du drame comme le prouvent les registres paroissiaux qui, souvent interrompus au plus fort de l’épidémie, enregistrent après le mal des chiffres record de mariages et de naissances très supérieurs à ceux des années précédant la peste si bien que, souvent, les villes retrouvèrent assez vite leur nombre antérieur d’habitants. Cela explique aussi la stagnation relative de la population française pendant toutes ces années de l’Ancien Régime.

Prévention et soins

La prévention et les soins émanèrent essentiellement des pouvoirs politique, médical et religieux.

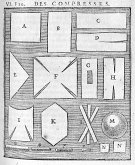

Les règlements de peste

Au XIVème et au XVème siècle, à la rumeur d’une épidémie voisine, les autorités se taisaient pour ne pas effrayer les populations mais petit à petit, elles en vinrent à prendre des mesures draconiennes : isolement des suspects, hospitalisation des malades, signalisation par des croix des lieux atteints, nettoyage des rues, désinfection par le feu, parfumage des maisons, des rues, enterrements de nuit dans des fosses communes dans lesquelles la chaux et le feu exterminaient les cadavres, surveillance des déplacements par des patentes pour les marchandises et des billets de santé pour les humains, généralisation des mises en quarantaine pour les denrées et les convalescents...

Musée de l'Hôtel Dieu (Lyon)

Füsslin (Jean Melchior) (1677-1736)

Les produits désinfectés étaient marqués au fer, le courrier percé par une sorte de gaufrier muni de pointes acérées était placé au dessus de feux d’encens, myrrhe, romarin, aloès, pin, laurier, genièvre etc... Le soufre, la chaux, le tabac, le vinaigre apparaissaient comme de bons préservatifs. Il fallait porter sur la bouche une éponge imprégnée du vinaigre "des 4 voleurs" composé, outre de vinaigre blanc, d’absinthe, genièvre, marjolaine, sauge, clou de girofle, romarin et camphre. Le parfumage joua un rôle essentiel dans la prévention comme dans les soins.

Enfin il convenait de ne pas se loger près des églises -lieux de rassemblement- des cimetières que l’on éloigna des églises, des boucheries, poissonneries, cloaques et "autres lieux immondes et puants" et d’éviter de s’approcher de tout le personnel soignant.

Les échevins au niveau municipal puis les parlementaires au niveau provincial nommèrent des bureaux de santé, composés de médecins et de chirurgiens. Tous reçurent des pouvoirs discrétionnaires si bien qu’ils finirent par avoir raison du mal à force de prévention, l’ultime précaution étant de faire surveiller les entrées, les murs et les alentours des villes par un cordon sanitaire d’hommes armés.

L’organisation hospitalière

Johannes de KETHAM : Fasciculus medicinae. Venise, 1495. Fol. 26. (Cote BIUM : 20674)

Très vite il apparut impératif de construire des hôpitaux spécialisés, hors les murs si possible à proximité des fleuves ou rivières, l’eau étant nécessaire aux soins, au transport des malades et des corps, moyen plus discret et moins contagieux. Le spectacle des fossoyeurs et de leurs chariots souvent munis de clochettes pour prévenir de leur passage afin de rassembler les cadavres, donnait aux villes un air d’apocalypse et d’enfer.

Au plus fort de l’épidémie, les baraquements "cabanes, loges, cadoles, huttes, chabottes, hobette, tentes...", initialement prévus pour les suspects et les convalescents, servirent de salles pour malades tant l’encombrement était grand dans l’hôpital lui-même, malades et morts étant souvent réunis dans un même lit.

Tout un personnel recruté par les "magistrats" de santé s’activait aux multiples occupations engendrées par l’épidémie : à Paris des "bouhourdis" s’occupaient de la literie, les "désinfecteurs, cureurs, aérieurs, dehaireux, éventeux" parfumaient les salles, les rues et blanchissaient à la chaux les maisons contaminées. Les "corbeaux, enterreurs, escarrabins, ensevelisseurs, évacueurs, galopins" s’occupaient du ramassage et de l’élimination des cadavres. Volontaires ou recrutés de force, ces individus ne résistaient en général pas très longtemps à l’assaut du mal.

La peste appauvrit les villes obligées de contracter des emprunts pour faire face à des dépenses imprévues et démesurées alors même que les recettes ne rentraient pas : construction d’hôpitaux et de lazarets, soins et nourriture des malades et convalescents, rétribution du personnel de santé...

Chapelle de Venanson (Alpes Maritimes) ; peintures de Baleison

Chapelle de Venanson (Alpes Maritimes) ; peintures de Baleison

Les hommes de l’art

Trois corps de spécialistes participaient au traitement des malades : les médecins, les chirurgiens, les apothicaires. Un personnel paramédical gravitait autour d’eux : garçons- chirurgiens, aide-apothicaires, infirmiers.

Les docteurs en médecine étaient à la tête de la hiérarchie soignante ; leurs études en latin duraient au moins quatre ans ; ils constituaient une corporation très jalouse de son savoir et de ses compétences. C’est à eux que les municipalités s’adressaient dès les premières menaces du mal pour le diagnostic, l’ordonnance des soins et l’organisation sanitaire générale.

Hieronymus BRUNSCHWIG : Dis ist das Buch der Cirurgie. Strasbourg, 1497. Fol. 106 (Cote BIUM : 429)

François PÉTRARQUE : Des remèdes de l’une et l’autre fortune prospère et adverse. Paris, 1523. Fol. 87(Cote BIUM : 1330)

Johannes de KETHAM : Fasciculus medicinae. Venise, 1495. Fol. 2. (Cote BIUM : 20674)

Totentanze (danses de mort)

1496

Beaucoup d’entre eux rédigèrent des traités décrivant la maladie et la façon de la soigner.

R. BLANCHARD, in Archives de parasitologie, 1900. Pl. V (Cote BIUM : 63473(36))

L’un d’entre eux, Charles de Lorme, premier médecin de Louis XIII imagina le fameux costume protecteur : «le nez long d’un demi pied (16cm) en forme de bec, rempli de parfums n’a que deux trous, un de chaque coté à l’endroit des ouvertures du nez naturel ; mais cela peut suffire pour la respiration et pour porter avec l’air qu’on respire l’impression des drogues renfermées plus avant le bec. Sous le manteau, on porte des bottines, faites de maroquin (cuir de bouc et de chèvre) du levant, des culottes de peau unie qui s’attachent aux dites bottines et une chemisette de peau unie, dont on renferme le bas dans les culottes, le chapeau et les gants sont aussi de même peau... des bésicles sur les yeux» complétaient la tenue : le cuir constituait, sans doute, une carapace efficace contre les puces.

Les chirurgiens portaient aussi cet accoutrement et ils étaient les hommes indispensables en temps de peste. Alors qu’un seul médecin pouvait suffire à dépister le mal à ses débuts et ordonner un traitement, les chirurgiens, hommes de terrain, n’étaient jamais assez nombreux pour ouvrir ou cautériser les ganglions infectés. Très exposés, ils utilisèrent souvent des pinces à long manche pour opérer à distance du malade.

Eux aussi publièrent leurs observations et méthodes curatives. Dans l’urgence des besoins, les bureaux de santé recrutèrent de nombreux barbiers avec le promesse d’obtenir une maîtrise en chirurgie ce qui leur permettait d’appartenir à une corporation des "métiers jurés" qu’étaient ceux des médecins, chirurgiens et apothicaires.

La profession d’apothicaire, surveillée d’ordinaire car chaque pot devait porter la date de la fabrication de son contenu thérapeutique, était, elle-aussi, débordée. A l’annonce d’une menace "pestilentielle", une main-d’œuvre abondante devait précipitamment cueillir le plus de plantes possible, si la saison s’y prêtait, puis il convenait de les faire sécher, les broyer et les mélanger selon les ordres médicaux . Certes, il existait des réserves toutes prêtes car la phytothérapie était alors à la base de tous les soins.

Les soins

Les soins, inspirés des écrits de l’Antiquité grecque et romaine ou des médecins arabes comme Avicenne furent fondés sur les mêmes principes.

Les médicaments étaient en effet toujours à base minérale, végétale ou animale. Les métaux comme les concrétions intestinales de certains animaux, appelées "bézoard, zédoaire" avaient un rôle préventif et curatif. Pour éviter l’épidémie, on portait des amulettes remplies de vif argent (mercure) ou de poudre "de corne de licorne", des pierres précieuses dont le diamant était la plus appréciée par les plus riches.

Le sang de vipère, la bave de crapaud entraient dans toutes les compositions médicinales dont la principale était "la thériaque", mélange complexe et secret d’une soixantaine d’ingrédients , préparée une fois par an en place publique : l’opium y tenait sans doute une bonne place à côté des multiples plantes pour la plupart odoriférantes.

Parallèlement, on faisait transpirer le malade, on le purgeait et on le saignait bien que Guy de Chauliac ait considéré cet acte néfaste dans le cas de peste.

Pietro Paolo MAGNI : Discordi di Pietro Paolo Magni … intorno al sanguinar i corpi humani, il modo di attacare le sanguisuche e ventose e far frittioni e vesicatorii … Rome, 1584. Pl. 5 (Cote BIUM : 164306)

André VÉSALE : De humani corporis fabrica. Bâle, 1555. Page 8 verso (Cote BIUM : 302A)

Angelot saigné au bras

Pietro Paolo MAGNI : Discordi di Pietro Paolo Magni … intorno al sanguinar i corpi humani, il modo di attacare le sanguisuche e ventose e far frittioni e vesicatorii … Rome, 1584. Pl. 3 (Cote BIUM : 164306)

Les points de saignée

instruments pour

la saignée du bras.

Les sangsues, les emplâtres, les compresses complétaient l’intervention chirurgicale majeure : l’incision du bubon ou apostème.

Chapelle St Sébastien

de Lanslevillard (Savoie)

pour l'incision des bubons

Jacques GUILLEMEAU : La chirurgie française, recueil des anciens médecins et chirurgiens. Paris, 1594. P. 13 (Cote BIUM : 252)

pour l'incision des bubons

Pierre DIONIS : Cours d’opération de chirurgie démontrée au Jardin royal. Paris, 1707. P. 289 (Cote BIUM : 30622)

De nombreux religieux se dévouèrent aux soins matériels et spirituels des pestiférés, beaucoup en moururent tandis que d’autres restèrent cloîtrés dans leurs couvents loin de "la contagion".

Pour la plupart, à l’époque, Dieu seul, responsable de la peste, était en mesure de l’exterminer. Il fallait donc le prier par l’intermédiaire de la Vierge et des Saints.

La piété

La piété était exacerbée en temps de peste. Le corps médical, mis en danger, implorait ses saints patrons : Cosme et Damien.

Quantité de chapelles, sculptures, colonnes, fresques, tableaux et ex-voto de toutes sortes furent offerts aux deux saints protecteurs de la peste : Saint-Sébastien et Saint- Roch.

St Sébastien

de Roure (Alpes Maritimes)

de Lanslevillard (Savoie)

Sébastien avait été un soldat romain du bas empire, martyrisé parce que chrétien, et son corps percé de flèches évoquait celui d’un pestiféré couvert de bubons.

Saint Roch, né à Montpellier, partit en pèlerinage à Rome et contracta la peste à son retour en France. Isolé dans une forêt en montagne, il fut sauvé par le chien du seigneur Gothard -d’où le nom de Saint Gothard donné au sommet alpin !-.qui lui portait un pain chaque jour ; il est donc toujours représenté avec un bâton de pèlerin et un chien.

Les mesures de prévention finirent par avoir raison de la peste pendant un demi-siècle.

La peste de Marseille

Elle s’abattit sur Marseille alors que l’on croyait l’avoir exterminée et elle prit le pays par surprise car, conscient du danger potentiel, le pouvoir central s’en préoccupa.

En effet, elle décima la Provence, le Comtat-Venaissin, le Languedoc. A Marseille, les échevins estimèrent à 30 139 le nombre des victimes dans la ville et 8916 dans son terroir. François Chicoyneau, médecin montpellierain envoyé par le Régent, évalua à 48 525 l’ensemble des morts en Provence soit 7534 à Aix, 2114 à Aubagne, 2150 à Martigues,13 160 à Toulon, 8110 en Arles. Le Gévaudan eut plus de 50 000 morts, Avignon plus de 6000...

Le mal maudit arriva avec "Le grand Saint-Antoine", voilier de type "flûte hollandaise", lourdement chargé de coton, laine, soie venant d’asie par les Echelles du Levant, le tout appartenant en majorité au premier échevin de la ville, Jean-Baptiste Estelle, accusé par la suite de ne pas avoir déclaré la peste suffisamment tôt pour qu’elle puisse être enrayée...

Fin janvier 1720, le bateau avait quitté Saïda alors que la peste sévissait à Damas, ville par laquelle les marchandises avaient transité. A Tripoli, une tempête qui l’avait démâté l’obligea à utiliser les voiles d’un navire dont l’équipage avait péri de la peste... Au printemps, une dizaine de matelots décédèrent brutalement tandis que le voilier continuait sa route avec des patentes nettes à chacune de ses escales, ce qui lui permit de débarquer sans problème sa cargaison en arrivant à Marseille fin mai.

A partir du 20 juin, dans le quartier proche du port, une dizaine de personnes décédèrent d’une peste évidente parce que bubonique, puis il y eut près d’une trentaine de victimes en juillet tandis que la municipalité essayait de cacher la réalité pour ne pas nuire aux activités commerciales de la cité. Petit à petit, elle fut contrainte d’envoyer les "suspects" au lazaret, de faire laver les rues, d’évacuer les ordures hors les murs, de murer les maisons contaminées, d’expulser les sans-logis, d’organiser des grands feux dans les rues etc...

Fin juillet, le parlement d’Aix interdit aux Marseillais de quitter leur ville et aux juifs de vendre "des hardes" sous peine de mort, l’antisémitisme demeurait tenace ! L’évêque Henri-François-Xavier de Belzunce engagea à prier, à faire pénitence mais les autorités lui interdire d’organiser une procession.

De 50 à 150 puis 300 personnes décédèrent par jour en août et en septembre, au plus fort de l’épidémie. Les galériens mis au service du chevalier Roze, en particulier, pour ramasser et ensevelir les cadavres qui encombraient les rues eurent à enlever jusqu'à 2000 corps entassés sur le Cours, axe principal de la ville. Le Régent envoya des soldats pour surveiller les portes et les abords de la cité. A partir de l’automne, l’épidémie s’affaiblit et le 20 août 1721, les échevins imposèrent 40 jours de désinfection générale car il n’y avait plus de pestiféré.

Mais la peste sévissait ailleurs malgré l’arrêt du Conseil d’Etat daté du 14 septembre 1720 qui avait interdit de franchir le Verdon, la Durance, le Rhône sans certificat sanitaire. En outre, les ports de Marseille et de Toulon étaient bloqués. Pour la première fois en France, l’Etat prenait donc en main une question d’ordre sanitaire en postant jusqu'à 30 000 hommes armés, civils et militaires, aux limites des provinces menacées : Languedoc, Roussillon, Vivarais, Comtat-Venaissin, Dauphiné. Entre mars et août 1721, un mur long de 100 km, haut de 2 m et précédé d’un fossé de 2m, fut édifié depuis Bonpas sur la Durance jusqu'à Sisteron. Cet énorme dispositif de surveillance fut totalement levé en février 1723, un glorieux Te Deum résonna alors dans toutes les cathédrales.

Conclusion

La peste erra encore en Europe jusqu’au milieu du XIXème siècle mais pour les spécialistes, les XIXème et XXème siècles sont ceux de la troisième pandémie, la première étant celle de la peste justinienne, la seconde ayant sévi du XIVème au XVIIIème siècle.

En 1910/1911, Yersina pestis tua 60 000 personnes en Mandchourie et au cours de l’été 1920, le bacille fit des victimes à Marseille - une quarantaine- et à Paris où on parla de "la peste des chiffonniers" qui contamina 94 personnes dont 34 décédèrent. Pour ne pas inquiéter la population on l’appela "la maladie N°9".

En 1942, les Japonais utilisèrent la peste comme arme biologique à Ningpo, en Chine. Ils avaient envoyé un engin contenant de grosses puces prélevées sur des rats à qui ils avaient inoculé la peste dans le "laboratoire 731". Il y eut 500 décès.

Pour l’OMS, cette maladie reste endémique dans de nombreux pays d’Afrique, d’Amérique et d’Asie. En 1999, 14 pays lui ont notifié 2603 cas dont 212 mortels. Voici le décompte récent qu’elle opère :

| Années | Pays |

Nb. de cas |

Décès |

| 1992 | Madagascar |

198 |

96 |

| Zaïre |

390 |

140 |

|

| Brésil |

25 |

- |

|

| Pérou |

120 |

4 |

|

| USA |

13 |

2 |

|

| Chine |

35 |

6 |

|

| Mongolie |

12 |

4 |

|

| Vietnam |

437 |

13 |

|

| 1993 | Zaïre |

267 |

70 |

| Ouganda |

167 |

18 |

|

| 1997 | Mozambique Malawi Zambie |

115 |

- |

| 1998 | Ouganda |

|

|

| 1999 | Namibie |

39 |

8 |

| 2001 | Zambie |

23 |

3 |

| 2002 | Malawi |

71 |

4 |

| Inde |

16 |

4 |

|

| 2003 | Agérie |

10 |

1 |

Enfin, Yersina pestis pourrait constituer une redoutable arme biologique comme le prouve l’épouvantable anecdote suivante : dans les années 80, au temps de l’apartheid, un médecin californien avait fourni «un sac rempli de microbes de choléra, typhoïde, de botulisme, de la maladie du charbon et de la peste bubonique» à un médecin sud-africain pour un programme d’extermination des noirs... Accusé de meurtre, ce dernier s’est suicidé...

Bibliographie

| F. Audoin-Rouzeau. "Les chemins de la peste. Le rat, la puce et l’homme". Presses Universitaires de Rennes. 2003 |

| E. Baden. "La peste dans le roman européen vue par un médecin". Thèse soutenue à l’Université de Nice. 2 volumes, 2002. |

| J. N. Biraben. "Les hommes et la peste en France" et dans les pays méditerranéens. 2 volumes. Paris, Mouton, 1976. |

| R. Blanchard. " Notes historiques sur la peste". Archives de parasitologie. III-3. 1900. |

| G. Boccace. "Le décameron" Garnier, Paris 1952. |

| Bouffand. "Les pestes au XIV et XVème siècles dans la région parisienne". DESS d’histoire, 1957. |

| J. Brossolet et H. Mollaret. "Pourquoi la peste ?". Découvertes Gallimard, 1994. |

| J. Brossolet et H. Mollaret. "La peste source d’inspiration artistique". Anvers, 1965. |

| J. Brossolet et H. Mollaret. "Yersin, un pasteurien en Indochine" Belin, 1993. |

| L. Callebat. "Histoire de la médecine". Flammarion, 1999. |

| Ch. Carrière, M. Coudurier, F. Rebuffat. "Marseille, ville morte, la peste de 1720". Editeur : M Garçon. 1968 |

| Catalogue de l’exposition : "La peste dans l’histoire" organisée par l’association : "Histoire au présent" 1990. |

| P.A. Créhange. "Histoire de la médecine" Editions de l’amateur, 1984. |

| L. Dulieu. "La peste à Marseille du XIIème au XXème siècle". Hervas, 1990. |

| P. Gaffarel et M. de Duranty. "La peste de 1720 à Marseille et en Francve" Perrin., 1911. |

| N. Greslou. "La peste en Savoie" Chambéry, 1923. |

| D. Herlihy. "La peste noire et la mutation de l’occident". G. Monfort. 1998. |

| "Histoire de la médecine, de la pharmacie, de l’art dentaire et de l’art vétérinaire". Albin Michel, Laffont, 1977. |

| A.C. Klebs et E. Droz. " Remèdes contre la peste" Paris, 1925. |

| M. Lucenet . "Lyon Malade de la peste" Sofedir, 1981. |

| M. Lucenet. "Les grandes pestes en France" Aubier. 1981. |

| P. Mouton. " La mort est venue de la mer" Editions du Pen Duick, 1982. |

| W. Naphy et A. Spicer. "La peste noire, grande peur et épidémies 1345-1730". Autrement, 2003. |

| D. Panzac. "La peste dans l’empire ottoman", 1700-1850. Peeters-Louvain- 1985. |

| A. Phillippe. "Histoire de la peste noire d’après des documents inédits" Paris, 1853. |