|

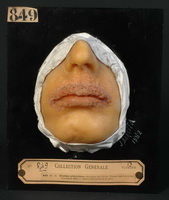

Favus |

Le favus est une maladie contagieuse qui

atteignait essentiellement les enfants d'âge scolaire et dont la

nature mycosique fut mise en évidence pour la première fois par

Schoenlein en 1839. L'aspect clinique du favus, tel que le montre ce

moulage, est caractéristique.

"L'aspect du cuir chevelu est sordide. Il est

couvert de croûtes épaisses, sèches, parmi lesquelles des cheveux

sont agglutinés. (...) Les croûtes font sur la peau une saillie d'un

demi à un centimètre. Elles sont sèches, de couleur jaune paille,

quelquefois brunes par places (...) Les cheveux qui en sortent sont

d'un gris cendré spécial. Le tout exhale une odeur de nichée de

souris caractéristique. (...) Si l'on nettoie de toutes ses croûtes

et de ses cheveux une tête favique et si l'on attend deux ou trois

semaines, on verra se reconstituer le godet, lésion élémentaire,

dont on observe difficilement sans cela les premiers débuts. Le

godet naît comme une pustulette circumpilaire contenant une goutte

laiteuse. Après quelques jours, il est solide et constitue dans

l'épiderme une sorte d'anneau autour du cheveu. il est évasé en son

centre et montre un bourrelet périphérique arrondi. (...) Tout godet

et la masse énorme que les godets peuvent constituer sont uniquement

faits par des gerbes de filaments mycéliens agglomérés".

Avant même qu'on eût appris à reconnaître le

favus, on savait déjà empiriquement le traiter. L'épilation en était

l'unique thérapeutique, réalisée selon plusieurs méthodes. La plus

ancienne était dénommée la calotte. Il s'agissait d'un emplâtre

résineux très adhérent, qu'on appliquait sur le cuir chevelu de

telle sorte qu'il englobe tous les cheveux et qu'en le retirant on

arrache également les cheveux malades ou non. A côté de ce procédé

que certains trouvaient barbare mais que Sabouraud recommandait en

raison de son efficacité, de sa facilité d'utilisation, l'épilation

à la pince ou avec les ongles était également très utilisée au

XIXème siècle. Sabouraud en fixait les règles principales.

La longueur du traitement, sa difficulté et la

contagiosité de la maladie furent à l'origine de la création à

l'hôpital Saint-Louis, à l'initiative de Lailler, chef de service de

cet établissement, d'une école pour enfants teigneux, ouverte en

1886, assurant les soins et la scolarité et appelée plus tard, Ecole

Lailler. |

|

Coll.

Musée de l’hôpital Saint-Louis |

|

|

|

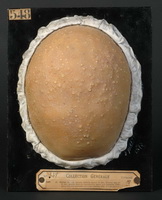

Favus |

Le favus est une maladie contagieuse qui

atteignait essentiellement les enfants d'âge scolaire et dont la

nature mycosique fut mise en évidence pour la première fois par

Schoenlein en 1839. L'aspect clinique du favus, tel que le montre ce

moulage, est caractéristique.

"L'aspect du cuir chevelu est sordide. Il est

couvert de croûtes épaisses, sèches, parmi lesquelles des cheveux

sont agglutinés. (...) Les croûtes font sur la peau une saillie d'un

demi à un centimètre. Elles sont sèches, de couleur jaune paille,

quelquefois brunes par places (...) Les cheveux qui en sortent sont

d'un gris cendré spécial. Le tout exhale une odeur de nichée de

souris caractéristique. (...) Si l'on nettoie de toutes ses croûtes

et de ses cheveux une tête favique et si l'on attend deux ou trois

semaines, on verra se reconstituer le godet, lésion élémentaire,

dont on observe difficilement sans cela les premiers débuts. Le

godet naît comme une pustulette circumpilaire contenant une goutte

laiteuse. Après quelques jours, il est solide et constitue dans

l'épiderme une sorte d'anneau autour du cheveu. il est évasé en son

centre et montre un bourrelet périphérique arrondi. (...) Tout godet

et la masse énorme que les godets peuvent constituer sont uniquement

faits par des gerbes de filaments mycéliens agglomérés".

Avant même qu'on eût appris à reconnaître le

favus, on savait déjà empiriquement le traiter. L'épilation en était

l'unique thérapeutique, réalisée selon plusieurs méthodes. La plus

ancienne était dénommée la calotte. Il s'agissait d'un emplâtre

résineux très adhérent, qu'on appliquait sur le cuir chevelu de

telle sorte qu'il englobe tous les cheveux et qu'en le retirant on

arrache également les cheveux malades ou non. A côté de ce procédé

que certains trouvaient barbare mais que Sabouraud recommandait en

raison de son efficacité, de sa facilité d'utilisation, l'épilation

à la pince ou avec les ongles était également très utilisée au

XIXème siècle. Sabouraud en fixait les règles principales.

La longueur du traitement, sa difficulté et la

contagiosité de la maladie furent à l'origine de la création à

l'hôpital Saint-Louis, à l'initiative de Lailler, chef de service de

cet établissement, d'une école pour enfants teigneux, ouverte en

1886, assurant les soins et la scolarité et appelée plus tard, Ecole

Lailler. |

|

Coll.

Musée de l’hôpital Saint-Louis |

|

|

|

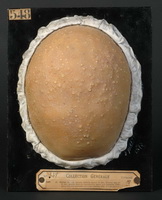

Favus |

Le favus est une maladie contagieuse qui

atteignait essentiellement les enfants d'âge scolaire et dont la

nature mycosique fut mise en évidence pour la première fois par

Schoenlein en 1839. L'aspect clinique du favus, tel que le montre ce

moulage, est caractéristique.

"L'aspect du cuir chevelu est sordide. Il est

couvert de croûtes épaisses, sèches, parmi lesquelles des cheveux

sont agglutinés. (...) Les croûtes font sur la peau une saillie d'un

demi à un centimètre. Elles sont sèches, de couleur jaune paille,

quelquefois brunes par places (...) Les cheveux qui en sortent sont

d'un gris cendré spécial. Le tout exhale une odeur de nichée de

souris caractéristique. (...) Si l'on nettoie de toutes ses croûtes

et de ses cheveux une tête favique et si l'on attend deux ou trois

semaines, on verra se reconstituer le godet, lésion élémentaire,

dont on observe difficilement sans cela les premiers débuts. Le

godet naît comme une pustulette circumpilaire contenant une goutte

laiteuse. Après quelques jours, il est solide et constitue dans

l'épiderme une sorte d'anneau autour du cheveu. il est évasé en son

centre et montre un bourrelet périphérique arrondi. (...) Tout godet

et la masse énorme que les godets peuvent constituer sont uniquement

faits par des gerbes de filaments mycéliens agglomérés".

Avant même qu'on eût appris à reconnaître le

favus, on savait déjà empiriquement le traiter. L'épilation en était

l'unique thérapeutique, réalisée selon plusieurs méthodes. La plus

ancienne était dénommée la calotte. Il s'agissait d'un emplâtre

résineux très adhérent, qu'on appliquait sur le cuir chevelu de

telle sorte qu'il englobe tous les cheveux et qu'en le retirant on

arrache également les cheveux malades ou non. A côté de ce procédé

que certains trouvaient barbare mais que Sabouraud recommandait en

raison de son efficacité, de sa facilité d'utilisation, l'épilation

à la pince ou avec les ongles était également très utilisée au

XIXème siècle. Sabouraud en fixait les règles principales.

La longueur du traitement, sa difficulté et la

contagiosité de la maladie furent à l'origine de la création à

l'hôpital Saint-Louis, à l'initiative de Lailler, chef de service de

cet établissement, d'une école pour enfants teigneux, ouverte en

1886, assurant les soins et la scolarité et appelée plus tard, Ecole

Lailler. |

|

Coll.

Musée de l’hôpital Saint-Louis |

|

|

|

34 |

Le favus est une maladie contagieuse qui

atteignait essentiellement les enfants d'âge scolaire et dont la

nature mycosique fut mise en évidence pour la première fois par

Schoenlein en 1839. L'aspect clinique du favus, tel que le montre ce

moulage, est caractéristique.

"L'aspect du cuir chevelu est sordide. Il est

couvert de croûtes épaisses, sèches, parmi lesquelles des cheveux

sont agglutinés. (...) Les croûtes font sur la peau une saillie d'un

demi à un centimètre. Elles sont sèches, de couleur jaune paille,

quelquefois brunes par places (...) Les cheveux qui en sortent sont

d'un gris cendré spécial. Le tout exhale une odeur de nichée de

souris caractéristique. (...) Si l'on nettoie de toutes ses croûtes

et de ses cheveux une tête favique et si l'on attend deux ou trois

semaines, on verra se reconstituer le godet, lésion élémentaire,

dont on observe difficilement sans cela les premiers débuts. Le

godet naît comme une pustulette circumpilaire contenant une goutte

laiteuse. Après quelques jours, il est solide et constitue dans

l'épiderme une sorte d'anneau autour du cheveu. il est évasé en son

centre et montre un bourrelet périphérique arrondi. (...) Tout godet

et la masse énorme que les godets peuvent constituer sont uniquement

faits par des gerbes de filaments mycéliens agglomérés".

Avant même qu'on eût appris à reconnaître le

favus, on savait déjà empiriquement le traiter. L'épilation en était

l'unique thérapeutique, réalisée selon plusieurs méthodes. La plus

ancienne était dénommée la calotte. Il s'agissait d'un emplâtre

résineux très adhérent, qu'on appliquait sur le cuir chevelu de

telle sorte qu'il englobe tous les cheveux et qu'en le retirant on

arrache également les cheveux malades ou non. A côté de ce procédé

que certains trouvaient barbare mais que Sabouraud recommandait en

raison de son efficacité, de sa facilité d'utilisation, l'épilation

à la pince ou avec les ongles était également très utilisée au

XIXème siècle. Sabouraud en fixait les règles principales.

La longueur du traitement, sa difficulté et la

contagiosité de la maladie furent à l'origine de la création à

l'hôpital Saint-Louis, à l'initiative de Lailler, chef de service de

cet établissement, d'une école pour enfants teigneux, ouverte en

1886, assurant les soins et la scolarité et appelée plus tard, Ecole

Lailler. |

|

Coll.

Musée de l’hôpital Saint-Louis |

|

|

|

Favus |

Le favus est une maladie contagieuse qui

atteignait essentiellement les enfants d'âge scolaire et dont la

nature mycosique fut mise en évidence pour la première fois par

Schoenlein en 1839. L'aspect clinique du favus, tel que le montre ce

moulage, est caractéristique.

"L'aspect du cuir chevelu est sordide. Il est

couvert de croûtes épaisses, sèches, parmi lesquelles des cheveux

sont agglutinés. (...) Les croûtes font sur la peau une saillie d'un

demi à un centimètre. Elles sont sèches, de couleur jaune paille,

quelquefois brunes par places (...) Les cheveux qui en sortent sont

d'un gris cendré spécial. Le tout exhale une odeur de nichée de

souris caractéristique. (...) Si l'on nettoie de toutes ses croûtes

et de ses cheveux une tête favique et si l'on attend deux ou trois

semaines, on verra se reconstituer le godet, lésion élémentaire,

dont on observe difficilement sans cela les premiers débuts. Le

godet naît comme une pustulette circumpilaire contenant une goutte

laiteuse. Après quelques jours, il est solide et constitue dans

l'épiderme une sorte d'anneau autour du cheveu. il est évasé en son

centre et montre un bourrelet périphérique arrondi. (...) Tout godet

et la masse énorme que les godets peuvent constituer sont uniquement

faits par des gerbes de filaments mycéliens agglomérés".

Avant même qu'on eût appris à reconnaître le

favus, on savait déjà empiriquement le traiter. L'épilation en était

l'unique thérapeutique, réalisée selon plusieurs méthodes. La plus

ancienne était dénommée la calotte. Il s'agissait d'un emplâtre

résineux très adhérent, qu'on appliquait sur le cuir chevelu de

telle sorte qu'il englobe tous les cheveux et qu'en le retirant on

arrache également les cheveux malades ou non. A côté de ce procédé

que certains trouvaient barbare mais que Sabouraud recommandait en

raison de son efficacité, de sa facilité d'utilisation, l'épilation

à la pince ou avec les ongles était également très utilisée au

XIXème siècle. Sabouraud en fixait les règles principales.

La longueur du traitement, sa difficulté et la

contagiosité de la maladie furent à l'origine de la création à

l'hôpital Saint-Louis, à l'initiative de Lailler, chef de service de

cet établissement, d'une école pour enfants teigneux, ouverte en

1886, assurant les soins et la scolarité et appelée plus tard, Ecole

Lailler. |

|

Coll.

Musée de l’hôpital Saint-Louis |

|

|